マーケティングの戦略、及び方針を考える際に使用される基本的なフレームワークとなる分析手法に4P分析というものがあります。この「4P」とは、商品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、販売促進(Promotion)のマーケティング戦略に欠かせない4つの言葉の頭文字を意味した言葉です。

商品(Product)は、市場に提供する価値や特徴を意味します。たとえば、競合製品との差別化ポイントや顧客のニーズにどのように応えるかが重要であるように、この段階までに市場調査などをしっかり行い、何が必要とされているのかを理解した上で商品に反映させることが必要となります。

価格(Price) は、製品やサービスをいくらで提供するのかを決定します。これはターゲット顧客が感じる価値とのバランスや競合の価格設定を考慮した上で、自社商品やサービスの価値に対して顧客が妥当だと感じる価格に設定する必要があります。

流通(Place)は、製品やサービスをどのように提供するかに焦点を当てます。具体的には、顧客が購入しやすい販路を整え、商品サービスが顧客の元に届くまでの経路を分析します。

販売促進(Promotion)は、製品やサービスをどのように認知させて、顧客にアプローチするかを考えます。自社の商品やサービスのターゲットを分析した上でそのターゲットに適切な方法を用いて購買行動を促す必要があります。

これら4つの基本要素を総合的に検討することで、マーケティング戦略を具体的かつ効果的に進めることが可能となります。

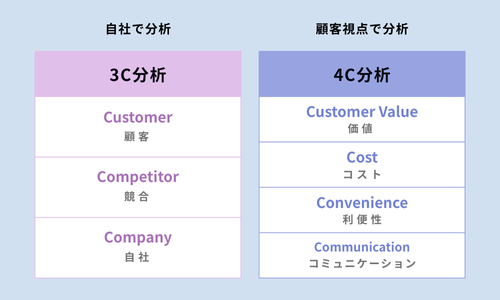

4P分析と3C、4C分析の違い

4P分析は、主に商品の販売方針を具体化するための手法ですが、その前段階では市場環境を分析するフレームワークとして3C分析や4C分析がよく活用されます。

3C分析では、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から市場環境を整理し、機会や課題を見つける方法です。この手法は自社の周囲の環境を分析するのに使われる方法であるのに対し、4P分析は具体的なマーケティング戦略を構成するための手法で、ここが大きな違いとなります。

一方、4C分析は顧客視点に立ち、価値(Customer Value)、コスト(Cost)、利便性(Convenience)、コミュニケーション(Communication)の4つの要素を検討する手法です。4P分析は供給者側の視点に立って分析を行いますが、こちらは消費者視点で戦略を考えて分析する、マーケティングに生かす方法であることが大きな違いです。

4P分析のメリット

4P分析の最大の利点は、シンプルな構造でありながら、マーケティング戦略を体系的に考えるための効果的な枠組みとして用意されている点です。これにより、全体像を把握しやすくなり、計画の不備や課題を見つけることも容易になります。

具体的には以下の4点が4P分析のメリットだと言えます。

マーケティング施策の立案の助けになる

4P分析を行うことによって、なんとなくのイメージだけであったものがシンプルにイメージできるようになります。4P分析では考慮すべき点をコンパクトにまとめることが可能であるため、1つずつ分析をしていくことで明確化することが可能だからです。

商品への価値観が整合化される

4P分析では商品の価値から販売方法、プロモーションまで一貫して分析して考えることが可能となるため、全体のバランスをみながらそれぞれの施策を考えることができるので、この点は大きなメリットであると言えるでしょう。

施策の効果やリスクについて検討できる

マーケティング施策は思いついたものをそのまま実行したら良いというわけでもなく、実行前にどれほどその施策が有効的か、もしくはどの程度のリスクが伴うのかを考える必要があります。4P分析を行い商品の価値から販売まで考えることは、施策をより効果的に実行していくことが可能になります。

様々な事業に対して応用可能である

小規模な改善から大規模な戦略立案まで幅広く対応できる汎用性も4P分析の魅力です。たとえば、新商品のプロモーション計画を立てる場合や、既存商品の販売戦略を見直す場合でも応用できるからです。

4P分析の進め方の順番とポイント

4P分析を実践する際には、以下の手順で進めると効果的かつスムーズに進めることが出来ます。

1.Productの分析

どんな商品やサービスであっても、何のために作成するかということは事業展開全般に大きく関わる根幹の部分であり、さらに商品のサービスや中身だけでなく、名称やブランドイメージ、パッケージについてもマーケティングの大きな要素となります。よって商品やサービスのターゲットや解決したい課題を明確化し、それを元にProductを作成、分析することが4P分析の第一歩であるといえます。

2.Priceの分析

商品やサービスについてターゲットなどが定まったら、その商品の価値を検討し適正な価格を設定します。利益、需要、競合の3つの視点を元にそれらのバランスを考慮した上で価格を設定することが必要です。これについてもProductで明確化したターゲットやブランドイメージをもとに価格帯を設定し、同じような課題解決に向けた商品サービスについて他社の価格設定を確認し、ニーズに対して適切な価格を設定することになります。

3.Placeの分析

商品やサービスの方向性が決まり、価格も決定したら次はその商品やサービスをどのような経路で顧客のもとに届けるかを考えていきます。商品やサービスの流通には「チャネル(販売経路)戦略」という考え方があり、以下3種類に分類されます。

| チャネルの種類 | 説明 |

|---|---|

| 開放的チャネル | 取引先を限定せずに流通させる方法で、薄利多売な商品や、食料品・日用品に用いられることが多い。多くの販売機会を得られるが、流通業者の管理は困難。 |

| 排他的チャネル | 販売会社を限定する方法で、主に高級品や車などの専門的な商品に用いられる。流通業者の数を絞るので管理やブランドイメージのコントロールがしやすいが、管理やサポートを行う維持コストがかかる。 |

| 選択的チャネル | 開放的チャネルと排他的チャネルの中間で、取引先を限定して優先的に販売する方法。販売量は開放的チャネルに及ばないが管理はしやすくなる。 |

Product、Priceの分析に基づいて、適切なチャネルを選択することが鍵となります。

4.Promotionの分析

最後は効果的なメッセージをターゲット顧客に届ける手法を検討します。これも、ターゲットに効果的な媒体、商品やサービスの強み、ポジショニング、という3つの視点から考えていきます。

ターゲットに効果的な媒体

新聞や雑誌やテレビ広告などは不特定多数の人間に効率的に商品を認知してもらうことができますが、一方でWeb広告やSNS広告では広告を表示したい相手の年齢や居住地などを絞って広告を配信することができます。Product, Price, Placeで考えてきたことをもとに最も効果的だと思われるものを選択しましょう。

商品やサービスの強み

顧客に訴えたい商品サービスの特別な点はどこか、アピールできる部分はどこかを分析し、簡潔にキャッチフレーズなどでまとめることで、広告に掲載した際に伝わりやすく、かつ興味を持ってもらいやすくなります。

ポジショニング

他社との差別化を図り、自分たちの商品は他社商品とこのような店が違うという部分を明確化することでより顧客に良さが伝わりやすいようにすることができます。

まとめ

4P分析は、商品やサービスの販売戦略を具体化するための強力なツールであり有用な分析方法です。そのシンプルさと応用の広さから、さまざまなビジネスシーンで活用されています。また、3C分析や4C分析と組み合わせることで、さらに深い市場理解と精度の高い戦略立案が可能となります。

このフレームワークを活用して、より効果的なマーケティング戦略を実現し、ビジネスの成功を目指しましょう。

デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。

是非、この機会にご参加ください。