近年、マーケティング戦略において消費者行動の理解はますます重要なものになっています。本記事では消費者行動と購買行動の定義から始め、違いや関連性、それらに影響を与える要素や代表的な購買行動モデルまでを詳細に解説します。

消費者行動と購買行動の定義

消費者行動とは?

消費者行動とは、消費者が製品やサービスを知り、興味を持ち、欲求を抱き、購入し、評価するという一連の行動や意思決定の過程を指しています。これには心理学や社会学、文化的、経済的などの要因が影響し、消費者がどうして特定の商品を選ぶのか、または購入を決断しないのかを理解する手がかりも含まれます。近年、マーケティングの領域では特に重要視されていて、顧客の行動パターンや購買傾向を分析することで効果的な商品開発やプロモーション戦略の策定に役立てられています。消費者行動を理解しないまま広告などを作成して注目はしてもらえたとしても購入にまでは繋がらないことも起こるため、効率的にマーケティングを行う上で消費者行動の理解は必要不可欠なものであると言えます。

消費者行動と購買行動の違い

消費者行動と購買行動の違いですが、購買行動は消費者行動の一部分と捉えることができます。購買行動とは、消費者が商品やサービスを実際に購入する際の具体的な意思決定や行動を指し、支払いの方法や購入場所の選択、購入タイミングなどが含まれます。一方で消費者行動はより広範な概念であり、購買行動だけでなく商品やサービスに関心を持つ段階(認知)、情報収集、比較検討、購入後の使用体験、評価、リピート購入の意思決定、さらには口コミやレビューの投稿といった行動までも含まれます。

つまり、消費者行動とは購買行動を内包した包括的な概念であり、購買行動はその中の一つのフェーズに過ぎないのです。したがって、消費者行動を理解することは購買行動の理解だけでなく、消費者がどのように商品やサービスを選んで使用し、評価して再び購入するのかという一連の流れを把握することにもつながります。このように消費者行動を包括的に捉えることで、より効果的なマーケティング戦略の立案や、商品・サービスの改善が可能となるのです。

消費者行動に影響を与える要素

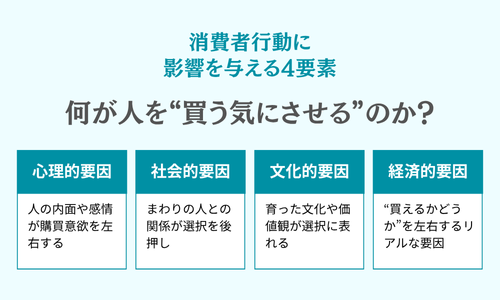

消費者行動に影響を与える要素として心理的、文化的、社会的な要素があり、それらの要素の影響によって消費者は行動を決定します。

心理的要因

- 動機:ニーズや欲求を満たすための内的な促進要因。

- 知覚:外部からの情報を受け取り、それを解釈するプロセス。

- 学習:経験や情報から新しい知識や行動パターンを獲得すること。

- 信念と態度:製品やブランドに対する個人の考え方や感じ方。

上記の項目が心理的要因として作用する部分であると捉えることができます。企業側からのアプローチとしては、広告などの露出を増やすことで 「知覚」の部分への刺激は比較的簡単に行えるでしょう。

社会的要因

- 家族:購買意思決定における家族メンバーの影響。

- 参照集団:友人や同僚など、個人の行動に影響を与える集団。

- 役割と地位:社会における地位や役割が購買行動に影響。

心理的要因に加えて、さらに社会的要因について考慮した戦略を立てると、アプローチしたターゲットからその家族や知人など周辺の人へ、その商品についての情報を効率的に周知させることができます。

文化的要因

- 文化:基本的な価値観や信念、習慣を形成する要因。

- サブカルチャー:年齢、職業、地域などによる文化的な集団。

- 社会階層:経済的、職業的な階層が購買パターンに影響。

社会的要因のさらにサイズの大きな影響集団として文化的要因があり、世間の文化的トレンドとなることで大きく購買行動に影響します。

経済的要因

- 所得と可処分所得:購買力を決定する主要な要因。

- 経済状況:景気や失業率などのマクロ経済的要因。

- 価格感度:価格の変動に対する消費者の反応。

心理的、社会的、文化的要因とは一つ異なるベクトルとして経済的要因というものが存在します。「あっ!いいな」と思ってもその商品の値段により断念されたり、逆に値段がやすいからこれでもいいやという合理的判断が下されます。心理、社会、文化的要因はその商品を「欲しいかどうか」のパラメータに大きく作用する一方、経済的要因は「金銭的に買えるかどうか」という部分に大きな影響を及ぼします。

これらの要因は各人それぞれ異なり、要因を受けた上で消費者が最も自分にあっていると考える商品が選ばれて購入されることになります。購買してもらうためのマーケティングとは、その広告をみた個人が買おうと思うか(心理的要因)、広告をみた”社会”にウケるかどうか(社会的要因)、またその先の文化にもウケるかどうか(文化的要因)、ただそれを目にする人間ではなく、さらに広い対象として存在する社会、文化もターゲットに入れて広告を作成していく必要があります。

そしてこの施策の先に、商品を認知してくれた人々が各人の経済状況と相談して値段がマッチした人が最終的に購買行動を起こしてくれるのです。

消費者行動と購買行動の関係性

問題認識から購買後の行動まで

消費者行動は以下のステップを経て進行していきます。

- 問題認識:ニーズや問題の自覚

- 情報探索:解決策を見つけるための情報収集

- 代替案の評価:収集した情報をもとに選択肢を比較

- 購買決定:最適な選択肢を選び、購入

- 購買後の評価:製品やサービスに対する満足度を評価

1から4までの部分が購買行動であり、消費者行動は購買行動に加えその後のフィードバック、またリピートへと続いていきます。消費者にリピートして購入してもらい使い続けることまでが消費者行動ですので、まずは広告などの力で購買まで持っていく。そして商品を購入した消費者にもう一度買いたい、良かったと思ってもらう。そして再び購入してもらうという一連のプロセスを成功させることが消費者行動を的確に捉えて販売するということでもあります。そのための前提として買ってもらいたい商品がしっかりと消費者に満足してもらえるものであることが必須であり、その前提があって初めて購買行動を促す広告などが意味を持ってくるのです。

代表的な購買行動モデルの紹介

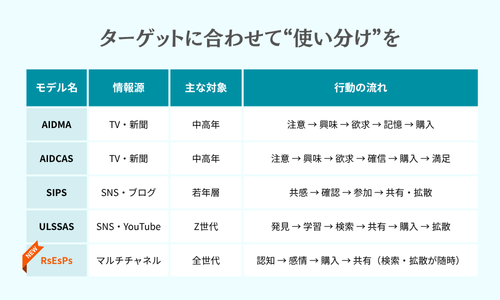

まずは購買行動の部分までの流れを見ていきましょう。以下は代表的な購買行動のモデルです。

マスメディアが情報収集の中心だった時代の購買行動モデル

AIDMA(アイドマ)

- Attention(注意):広告や宣伝で消費者の注意を引く。

- Interest(興味):製品やサービスに興味を持つ。

- Desire(欲求):購買欲求が高まる。

- Memory(記憶):製品情報を記憶する。

- Action(行動):実際に購入する。

AIDCAS(アイドカス)

- Attention(注意):広告や宣伝で消費者の注意を引く。

- Interest(興味):製品やサービスに興味を持つ。

- Desire(欲求):購買欲求が高まる。

- Conviction(確信):購入の確信を持つ。

- Action(行動):実際に購入する。

- Satisfaction(満足):購買後の満足感。

AIDA(アイダ)

- Attention(注意):広告や宣伝で消費者の注意を引く。

- Interest(興味):製品やサービスに興味を持つ

- Desire(欲求):購買欲求が高まる。

- Action(行動):実際に購入する

これらはマスメディアが情報収集の中心である場合の購買行動モデルです。現段階においてもマスメディアが情報収集であり、年配の世代などをターゲットにした商品の場合ではこれらの試作は意味をなすものであります。

ターゲットが若者などの場合、多くはSNSなどを情報収集の中心としているため、これらの試作では上手く行かないこともあるでしょう。SNSで情報収集する場合のモデルは以下の通りです。

SNSで情報収集する購買行動モデル

VISAS(ヴィサス)

- View(閲覧):情報を目にする。

- Interest(興味):関心を持つ。

- Search(検索):詳細情報を探す。

- Action(行動):購入や問い合わせを行う。

- Share(共有):SNSなどで情報を共有する。

SIPS(シップス)

- Sympathize(共感):ブランドや製品に共感する。

- Identify(確認):情報の信頼性や価値を確認する。

- Participate(参加):口コミやレビューに参加する。

- Share & Spread(共有・拡散):情報を広める。

ULSSAS(ウルサス)

- Uncover(発見):新しい情報や製品を見つける。

- Learn(学習):詳細を理解する。

- Search(検索):さらに深い情報を探す。

- Share(共有):情報を他者と共有する。

- Action(行動):購入する。

- Spread(拡散):情報を広める。

これらはSNSを情報収集の中心としている場合における購買行動であり、先ほどのマスメディアを中心としたモデルとは一転、Z世代など若者に向けた商品において効果を発揮するでしょう。それぞれのモデルの初めのステップ、閲覧、共感、発見の部分がSNSで行われるため広告の手法としてSNSを用い、多くの人々にみてもらうような工夫が必要となります。

最新の購買行動モデル

RsEsPsモデル

- Recognition(認知):ブランドや製品を知る。

- Emotion(感情):感情的なつながりを感じる。

- Purchase(購入):実際に購入する。

- Share(共有):経験を他者と共有する。

※ 各フェーズにおいて「検索(Search)」「共有(Share)」「拡散(Spread)」といった行動が発生します。

このReEsPsモデルとは、日本プロモーショナル・マーケティング協会が2019年に出版した『プロモーショナルマーケティングベーシック』という書籍の中で提唱された、生活者の購買行動プロセスをよりシンプルにモデル化したものであり、最新の購買モデルです。

このように、購買行動とは少しずつ段階を経て購入までつながる流れであるといえます。施策によって消費者に影響を与えられるのは、購買モデルの初期の段階のみに限られるので、初期の購買行動の段階で適切なアプローチを行い購入まで繋げていく必要があります。

また、購買行動は情報発信媒体が時代によって変化することで少しずつ変わっていくものであるため、消費者ターゲットの年齢層に合わせたやり方で適切な形でアプローチしていく必要があります。

まとめ

消費者行動とは「商品を知ってもらい、興味を持ってもらい、購入してもらい、リピートしてもらう」という、長い流れのことを指す言葉だと言えます。この一連の流れを理解して効果的に消費者にアピールすることで、効率よく商品をPRすることができます。消費者行動の中の購買行動においては情報収集も手段の違いによって、大きく変化しています。そのため、ターゲットとなる世代やどのように情報を調べたいかによってどのモデルを用いて行くのかということを吟味して戦略を行っていく必要があるのです。

デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。

是非、この機会にご参加ください。