「感動創造企業」を企業目的に掲げるヤマハ発動機株式会社は、1955年に日本楽器製造株式会社(現・ヤマハ株式会社) のモーターサイクル製造部門を分離独立して誕生した企業です。二輪車のみならず、ボートやマリンエンジン、電動アシスト自転車、さらには産業用ロボットなども手掛ける世界的企業です。

今回、ヤマハ発動機株式会社IT本部デジタル戦略部(※)にて、「デジタル技術」と「データ」を活用しビジネスを「変革」することであるDX戦略を推進していくにあたり、より深くユーザーの声やインサイトを探索し、価値創造活動に繋げていく取り組みとして、デコムのインサイトフルゲームを体験いただきました。導入の経緯や実施後の所感について、デジタル戦略部の園田様・光成様にお話を伺いました。

※組織再編によりデジタル戦略部はIT本部から経営戦略本部へ移管されています。本記事では、インサイトフルゲーム実施時の「IT本部デジタル戦略部」にて記載しております。

新しい価値を生み出すDX戦略を推進していくにあたり、より深くユーザーの声やインサイトを探索し、価値創造活動に繋げていくためにインサイトフルゲームを体験した

――― 改めまして本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにヤマハ発動機様についてお伺いをさせていただけたらと思います。

園田:ヤマハ発動機は主にモビリティに関する製品を作っている会社です。特に有名なのは二輪車ですが、二輪車以外にもマリン系の製品や、電動アシスト自転車なども手掛けています。

―――その中で今回、インサイトフルゲーム(*)を体験いただいたIT本部のデジタル戦略部様について、所属組織でのお役割とミッションに関して、お伺いさせて下さい。

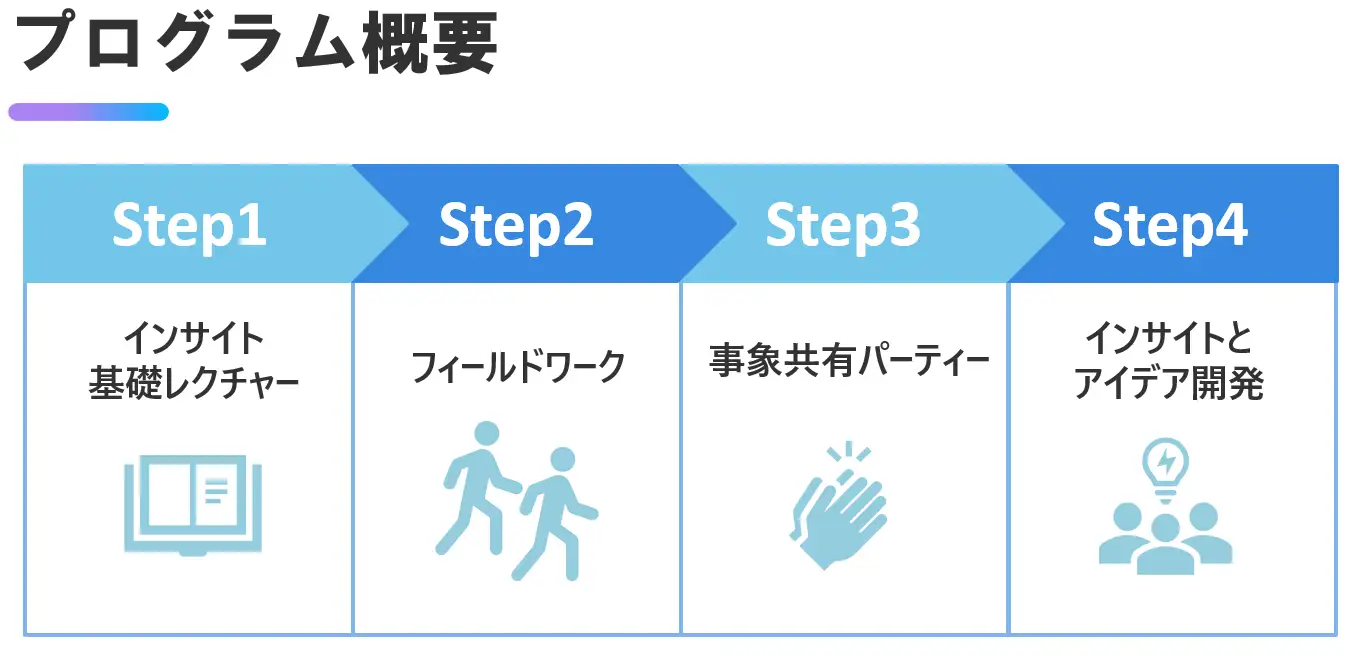

*インサイトフルゲーム:n=1分析やインサイト思考をフィールドワーク(生の人間観察・洞察)を行いながら学ぶチームビルド型研修プログラム

園田:私たちIT本部デジタル戦略部は、ヤマハ発動機のDX戦略を推進しています。その中でも、私たちのグループはデジタル技術とデータを活用して、新しい価値を生み出し、コンセプトにしていくことを仕事としています。

ヤマハ発動機には様々な商材がありますので、二輪車はもちろん、マリン製品や電動アシスト自転車など、それらを担う様々な事業部と協力しながら進めています。

―――今回 インサイトフルゲームを体験いただきましたが、導入における目的に関してお伺いをさせていただいてもよろしいでしょうか。

園田:先ほどもお伝えさせていただきましたが、私の所属するグループは「新しい価値」を作り出す仕事をしています。そのためには、ユーザーに向き合い、声を拾い上げることが前提であり、価値を創造する上での起点であると考えています。

プロダクトアウトよりもマーケットインが重要な時代だからこそ、ユーザーの声や行動をしっかり観察した上で、様々な企画の立案や新価値の創出を行う必要があります。その上で、どのような勘所で取りに行くべきか、自分たちで取りに行く手法をしっかり習得したいと考え、インサイトフルゲームに興味を持ちました。

IT本部 デジタル戦略部 コンセプト検証グループ 主務 園田様(インサイトフルゲーム実施時)

n=1の具体的な事実から、アイデア発想を行い市場に問うという新しいプロセスへの期待感があった

光成:インサイトフルゲームでは、実際にユーザーの生活を観察させていただくといった内容もあり、これまでになかった取り組みで期待感がありました。

IT本部 デジタル戦略部 コンセプト検証グループ 光成様(インサイトフルゲーム実施時)

園田:また、n=1分析の考え方について、これまでは社内で持っている様々な情報に基づいてペルソナを作り、こうしたペルソナの行動やニーズがあるのではないかと推測する進め方が従来多かったと思います。しかし、n=1を先に見て、その分析とアイデア発想を行い、最終的に市場に問うという手法やプロセスには非常に新しさを感じ、面白いと思いました。また、n=1を知るためのフィールドワーク(行動観察やインタビュー)についても、目的に対する手段として腑に落ちました。

仮説の探索と検証を、現場ならではのスピード感で繰り返し行うダイナミクスを体験する

―――今回のヤマハ発動機様×インサイトフルゲームの企画・実行にあたってデコム側で重要視したポイントや背景にある考えを教えて下さい。

デコム大塚:フィールドワークにおいては、行動観察やインタビューの観点、つまり事前にどれだけ仮説を持てるかが非常に重要です。仮説があれば、実際に現地でその仮説が正しいかどうかを確認できるのはもちろん、仮説が少し異なる場合でも、新たな仮説をその場で洞察することがしやすくなります。この仮説の探索と検証を、限られた時間の中でスピーディに繰り返す体験をしていただきたいと考えていました。

また、今回のインサイトフルゲームでは、皆さんがさまざまな意見を出し合う時間も重視しました。具体的には、フィールドワーク後に各自がラップアップや気づきを整理した上でワークショップを実施しました。みんなで現場に足を運ぶことで生まれる一体感やダイナミクスを育みながら、普段とは違う視点でコミュニケーションを活性化することができた点も良かったと感じています。

デコム プロジェクトデザイナー大塚

n=1の具体から抽象化することで得られたインサイトを、いかに具体的なアイデアに落とし込んでいくかが最も重要

デコム大塚:先ほどヤマハ発動機様から「価値を作り出すことがミッションだ」というお話がありました。それに関連することとして、今回のインサイトフルゲームでは、インサイトを発見してそれを充足させる価値を見出すというプロセスを実行し、最終的にワークショップで価値を体現するための打ち手のアイデアを作り出しました。ここも特に重視したポイントです。具体的なn=1の事象を実際に観察し、そこからインサイトや価値を見つけることにとどまらず、どう具体的なアクションに落とし込むかも重要だと考えています。

デコムの代表である大松も「具体と抽象の行き来が重要だ」と話しています。どんなに筋の良さそうなインサイトを発見したとしても、最終的には具体の打ち手に落とし込まなければ、そのインサイトや価値は1円にもなりません、と厳しい言い方をしています。このインサイトフルゲームでは、発見したインサイトをしっかりと具体的な打ち手のアイデアにまで落とし込むプロセスを、ワンストップで体験できる仕組みになっています。

今回のインサイトフルゲームは、短期間でコンパクトに実施できました。また、n=1分析からアイディエーションへのプロセスを深く理解する機会としても非常に有意義だったと感じています。フィールドワークやワークショップを通じて、皆さんにも大いに楽しんでいただけたように思います。

フィールドワークの前のレクチャーで、インサイト発見の考え方や企業事例から実践的なフレームワークを一気通貫で学ぶ

―――フィールドワークの前にインサイトの理論や考え方について講義を実施をさせていただいたかと思います。印象に残っている内容についてお伺いできたらと思います。

園田:自社の商材やカテゴリなど近視眼的にならず、広く人間を見に行くという大局観の話や、具体と抽象を行き来しながら分析し、アイデアを開発していくというお話など印象に残ったキーワードが数多くありました。

園田:御社の研修は事例が豊富で、かつ誰もが知っている商材を題材にしているため、参加者の納得感も高かったと思いますし、非常にわかりやすかったと感じました。その中でも、世の中で成功している事例には、生活者の本質的な価値に迫るアプローチが背景にあり、インサイトがしっかりと導き出されていることが伝わってきました。

―――フレームワークも事例を通じて学んでいただいて、実務につなぎ合わせられるようにプログラムを通じて心がけていますので、そういっていただけると嬉しいです。

園田:一方で、人を動かしている隠れた心理があるとしても、インサイトはユーザーに直接聞いただけでは絶対に見えてこないものだと感じました。そのため、しっかりと観察することが重要だという点が非常に印象に残っています。人が意識していなかったり、顕在化していないニーズ、講義でお話しいただいた氷山に埋もれている9割の部分を見ることが、価値を創造する上で大切であり、視点を広げるきっかけにもなったと感じています。

ターゲットの気持ちをしっかり洞察できていることが前提で、その上でブランドとして顧客体験全体をデザインできるかどうかが、できるプレイヤーとできないプレイヤーを分ける要因になっているのではないかと思います。

アンケートで人は理由を後付けするという話も、非常に納得できました。直接聞かれると、どうしても無理に理由を付け加えてしまうことがあると感じました。ですので、その人の行動が起こった具体的な環境や事実を捉えることの重要性や、ユーザー自身も言語化できていない部分にインサイトがあるという点が、改めて理解できた研修でした。

デコム大塚:人間の感情を表現する言葉自体は10年、20年経っても大きく変わることはありません。しかし、変化するのは、その背景にある社会の動きや価値観です。そして、これらと感情の組み合わせによってインサイトも変化します。たとえば、昔流行したものがあったとしても、同じことを今の時代に行えば、古臭い手法となり、うまくいかない可能性が高いでしょう。だからこそ、社会の動きや価値観の変化を捉え、新しいインサイトを見極め、そのインサイトを満たす価値体験をどうデザインするかが非常に重要だと考えています。

フィールドワークにて実際にお客様と会い、考察することで、お客様への理解を深める

――― 続いてはフィールドワークのご感想をいただければと思います。

園田:まず、デプスインタビューはこれまで何回も実施したことがありますが、いずれもファシリテーターやインタビュアーが主導して進行し、私たちはオンラインやミラー越しで見守ることが中心でした。今回もある程度の段取りはいただきましたが、自分たちが直接お客さんの元に出向いて質問できるという部分が非常に新鮮でした。

また、実際に自分たちでインタビューをしてみたことは非常に良い学びになりました。今回の経験を通して、今後インタビューをお願いする際も、インタビューの設計や問いの立て方、順序などを主体的に考え、動ける部分で役立つと感じています。もちろん、今回やったからと言って一人でできるかというと別の話ですが、経験を活かしてより良いインタビューを行えるようになれたと感じています。

――― 難しかったところとか、逆にこういうところがわかったみたいなところありますか。

園田:インサイトですね。普通にお客様の会話を聞き出すというのもテクニックだと思いますが、お客様が言語化できていない部分をどう引き出し、捉えるかという点が非常に難しいと感じました。直接聞いても出てこないことが多いため、考察を深めることが重要だと理解できました。

言われたことをそのまま受け入れるのではなく、その後みんなでディスカッションを重ねて、何がインサイトなのかをうまく導き出せたことは非常に良かったです。例えば、家の中の行動を観察した際に、ある欲求に紐づく顧客体験がテーマとして浮かび上がってきました。お客様自身は一言もテーマを直接表すような内容は言っていなかったのですが、行動から洞察することができました。

光成:実際にお客様の利用シーンを観察して、インタビューを受けてもらう機会はなかなかないので、会話だけでなく表情や話し方を見ることができたのは良い経験でした。普通のインタビューでは話を聞くだけですが、今回はお家にお邪魔させて頂いたり、お気に入りの製品を実際にどのように使って頂いているのか観察することができました。インプットの量が多かったのでそうした視点から見ると、新たに発見する部分が多かったと感じました。

デコム手塚:今までの行動観察に比べて、今回のインサイトフルゲームでは世代背景が非常にリアルに浮かび上がったことが大きな気づきでした。事後のインタビューでは、お家に上がらせていただいた後、参加者の皆さんが活発に質問してくださったことが印象的でした。その後のディスカッションやアイデア出しも、座学で学んだことを表面的に使うのではなく、自然にインサイトを掘り下げる視点(例えば、人間の二面性である「デビル」と「エンジェル」)を持って、ヤマハ発動機の皆さんが価値を深く掘り下げていく姿がとても印象的でした。

デコム プロジェクトデザイナー 手塚

デコム大塚:対象者の「生活価値観」を理解することで、インサイトの解像度が大きく向上するというお話を、ワークショップでアドバイスさせていただきました。例えば、製品とは一見関係が薄そうに見える健康についての考え方も、生活価値観の一つです。これらは普段なかなか目に見えないものですが、一度明らかになると共感しやすくなります。そして、共感が生まれると、その人が何を求めているのかも自然と見えてきます。今回の調査では、対象者の生活価値観が非常にユニークだったため、それを起点に洞察を広げ、最終的には製品を通じてどう解決するかという結論にたどり着いたのだと思います。

ペルソナでは出会えない、リアルなn=1のお客様との出会い、グループワークでは様々な観点や切り口の発見に至った

―――n=1分析の結果をもとにワークショップとアイディエーションの実施をいただきました。振り返って頂いてご感想はいかがだったでしょうか。

園田:ペルソナではなく、実際にユーザーを直接観察することで、分析やアイデア開発の際に使う言葉が頭に浮かびやすく、スムーズに進みました。今回は3人×2チームで実施しましたが、同じ時間に同じようにインタビューをしていても、気づきの部分が異なることがありました。自分が気づけていなかった点を共有することで、そこからインサイトを発見することができたと思います。

例えば、アイデアの基となった顧客体験のテーマとキーワードがパッと出てきたことで、その後はアイデア発想に進むことができました。いつもならキーワードを見つける段階で苦戦することが多いのですが、今回はそれがスムーズに進んだように感じました。

デコム大塚:大人数でフィールドワークやワークショップを行う際は、気づきの総量が増える分だけ、インサイトや価値の仮説の数も多くなります。その際によく議論に上がるのが、「そのn=1の生活者の行動やインサイトを信じていいのか?」という問いです。しかし、実際にn=1の生々しい言動を目の当たりにした経験があれば、この問いに対して説得力のある説明が可能になります。たとえば、アイデアの切り口の基になったテーマについて、参加していなかった上長や他のチームメンバーが「これは一体何だ?」と驚いたり、疑問を持つかもしれません。それでも、皆さんは現場で得たリアルな体験をもとに、納得感のある説明ができると思います。

園田:結局、ペルソナを作成する際、事実と統計データを基に議論を進めるうちに、いつの間にかそれが都合のいいものになってしまい、本当にその人物が存在するのか疑問に感じることが多いと思います。しかし、実際にユーザーを観察しているので、解像度が高く、アイデア発想がスムーズに進みます。また、周囲を巻き込んで説明を進める際にも、自信を持って話すことができると思います。

さらに、本来はアイデアが実際に需要があるのかどうかを調べる必要がありますが、起点となるn=1の解像度が高いほど、定量的な検証後もアイデアから具体的な価値創造へと進む自信が持てます。最終的に、対象者やアイデアに対して納得感が得られるかどうかが最も重要なポイントだと感じました。

光成:私たちのグループでは、n=1からのアイディエーションは初めての経験だったでしたが、n=1の情報解像度が高く、分析がしやすかったため、アイデアが非常に多く出たのが印象的でした。その結果、時間が足りなくなった部分もありました。

デコム手塚:そうですね。切り口が逆に多かったので集約するのが難しく、グループの皆様それぞれに気づきがあったため、むしろ1人が1つのアイデアを作るような形で集約できたのではないかと思いました。

デコム大塚:ワークショップをファシリテーションしていると、「良いワークショップって何ですか?」と聞かれることがあります。その際、私が必ず答えるのは、アイデアの記入欄がたくさん埋まっている(付箋がたくさん貼られている)ことが、良いワークショップの証だということです。なぜなら、最初にお伝えしたように、具体と抽象を行き来する思考やディスカッションを経て、最終的に具体的な打ち手のアイデアが出なければ意味がないからです。その点、皆さんはアイデア出しのパートでさまざまな切り口を出すことができたので、良いワークショップになったと思います。

既存の調査結果の背景にあるインサイトの洞察する意識。具体的なアイデアを市場に問いかけていく。新しい価値を生み出すDX戦略を加速させていきたい

――― 体験後の考え方の変化について、今後どういったことに役立てていきたい、または行けそうなところがありましたら、お伺いしてもよろしいでしょうか?

園田:デジタル戦略部では、国内外を問わずさまざまな調査や企画を行っていますが、その際に出てきたコメントやアンケートをそのまま鵜呑みにするのではなく、その裏にあるインサイトを意識して取り組んでいます。

光成:私は製品の見方が変わったと感じています。最初は製品に着目しがちですが、そこから一歩離れて分析や発想をするという考え方に変わったと思います。ユーザーの生活に目を向け、その中に全員が入ることで、まったく異なる視点で自分たちの作品を作ることができると気づきました。先ほどの生活感の話にも関連しますが、生活を見ることを意識して、より深く聞くようになったと思います。

園田:今回、アイデーションの段階で終了しましたが、その後のプロセス、つまりインサイトからSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)に至るまでを考えると、既存の業務にプラスアルファで活かすことができ、ヒット商品やサービスを生み出す可能性があると感じています。そのため、このプロセスをさらに推進していくことが重要だと思います。

光成:私も量的にはかるということと、このアイデアでやってみたらどうだったのか?という話がありました。

―――今後、我々のプログラムの改善に役立てていけたらなと思います。本日はありがとうございました。

関連資料ダウンロード

インサイトフルな組織を作るチームビルドプログラム「インサイトフルゲーム」

チームメンバーで街に繰り出しフィールドワークを通じて、「人」や「街」の新奇事象を発見しながらインサイトフルなチームを共創していくチームビルドプログラムです。 とっつきにくいインサイト思考をチームメンバー全員で楽しみながら深めていくことで共通認識を生み出し、インサイトフルなチームへの第一歩を踏み出すことが可能となります。

スクール形式で学ぶ「インサイトスクール」

インサイトフルな人材になるために不可欠な”11のスキルとマインドセット”を座学で学べます。