「パーセプションチェンジ(Perception Change)」とは、顧客が商品やサービス、ブランドに対して抱いている“認識”や“印象”を意図的に変えるマーケティングアプローチです。

単なる情報発信ではなく、「思い込み」や「先入観」を上書きして顧客の認識を変え、新たな価値や魅力を感じてもらうことを目指します。

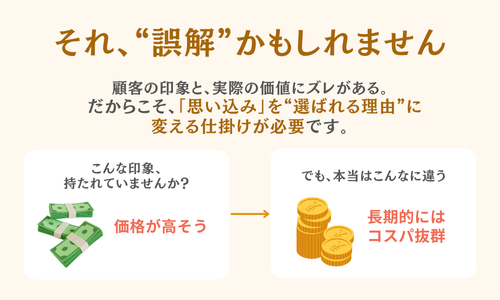

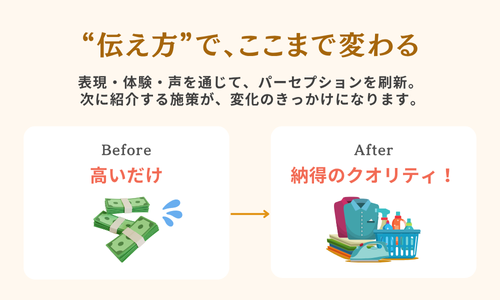

例えば、「価格が高い=手が出しづらい」と思われていた商品に対して、「高価格=高品質」「長持ちするから結果的にコスパが良い」というように、受け止め方を変える、認識を変えるのです。

なぜパーセプションチェンジが必要なのか?

パーセプションチェンジが必要な主な理由は以下の通りです。

認識ギャップ

多くの場合、企業側と顧客側の間には「認識ギャップ」が存在します。

例えば「実際には使いやすく進化した製品」でも、過去のイメージから「難しそう」「古い」と思われていれば、それが購入の障害になります。

商品・サービスの価値が正しく伝わっていない

どれほど優れた価値があっても、顧客に届いていなければ“存在しない”のと同じです。

機能やスペックだけではなく、「それが自分にとってどう良いのか」という“便益視点”での伝達が求められます。

顧客インサイトとのズレ

顧客のニーズや価値観(インサイト)と訴求内容がズレていると、商品は選ばれ難いです。

「良さ」を伝えているつもりでも、顧客に「響かない」「伝わらない」原因の多くは、インサイトとのミスマッチにあります。

このように、顧客に知られていない、知られていても正しく伝わっていないということは購入や契約を妨げる理由と直結してしまうため、パーセプションチェンジが必要となるのです。

成功の3つの鍵

では、パーセプションチェンジを成功させるにはどうすれば良いでしょうか?成功するには以下の3つの項目が鍵となります。

1. 顧客理解(現状認識の把握)

まず必要なのは「現時点で顧客がどう思っているか」を正確に知ることです。

CS調査やインタビュー、SNS分析などを通じて、顧客の声・印象・思い込みを可視化しましょう。誤解や課題を発見する出発点になります。

2. 一貫性のある情報設計

パーセプションチェンジでは、「何をどう伝えるか」だけでなく、「どのチャネルで」「どんなトーンで」「どれだけ繰り返すか」が重要です。

広告・SNS・営業トークなど、全ての接点で一貫性のあるメッセージ設計が欠かせません。

3. 体験による再認識の機会提供

人の印象は「体験」によって大きく変わります。

実際に触れる、使う、ストーリーを知るなど、“納得感”ある体験を通じて、顧客の頭と心に再インストールすることがパーセプションチェンジの本質です。

具体的な施策例

パーセプションチェンジが活用される施策の具体的な例は以下の通りです。

CS調査・ブランドイメージ調査

CS調査やブランドイメージ調査では、数値データ(満足度や評価)と自由記述(印象や理由)を組み合わせて、顧客の本音を可視化します。

これにより、企業側の想定と実際の顧客認識とのズレや誤解を特定でき、どこをどう変えるべきかの指針が得られます。

パーセプションチェンジの出発点として、最も重要な情報収集ステップだと言えます。

タグラインや広告コピーの再設計

タグラインや広告コピーの再設計は、顧客が直感的に価値を理解し、「これは自分のための商品だ」と感じられるように表現を調整する作業です。

たとえば、機能を強調するだけでなく、感情やベネフィットに訴える言葉に変えることで、共感や興味を引き出します。

言葉一つで認識は大きく変わるため、コピーはパーセプションチェンジの要となる重要な接点です。

ストーリーテリング(動画・記事)

ストーリーテリングでは、実際の利用者の体験や背景を物語として伝えることで、商品やサービスの価値を“感情”に訴えて伝えます。

数字や機能では伝えきれない「なぜそれが必要なのか」「どんな変化をもたらしたのか」をリアルに感じさせることができます。

これにより、顧客は自身の状況と重ねて共感し、認識や印象が自然と変化していきます。

体験イベント・サンプリング

体験イベントやサンプリングは、商品・サービスに実際に触れてもらうことで、先入観や誤解を打ち消す直接的な機会になります。

「試してみたら意外と簡単だった」「予想以上に効果を感じた」といった体験が、認識をポジティブに更新するきっかけになります。

五感で得た納得感は、広告よりも強く記憶に残り、パーセプションチェンジの決定打となります。

インフルエンサーやクチコミを活用

インフルエンサーやクチコミの活用は、第三者のリアルな声を通じて、企業発信だけでは届きにくい信頼や共感を生み出します。

「自分と似た人が使って良かった」という情報は、顧客の警戒心を緩め、先入観の修正に効果的です。

特にSNSや動画レビューは拡散力が高く、短期間で認識を塗り替える手段として有効です。

ビフォーアフターの提示

ビフォーアフターの提示では、「導入前の課題→導入後の成果」を具体的に比較し、顧客に実際の変化を見える形で示します。

定量的な数値(例:時間短縮・コスト削減率など)と定性的な声(例:「ラクになった」「ストレスが減った」など)を組み合わせることで説得力が高まります。

特に無形サービスでは、「見えない価値」を可視化できるため、認識のギャップを埋め、信頼を強く築く手段になります。

成功事例の紹介

パーセプションチェンジを上手く利用することで実際に成功した事例もあります。

例1:機能は変えていないが、見せ方・伝え方を変えて売上が上がった事例

ある家電メーカーは、機能面では業界トップレベルであったにもかかわらず、「難しそう」という先入観に悩まされていました。

そこで「ボタン1つで完了」という使い方動画を制作し、「操作が簡単」という認識を広げたところ、売上が前年比150%を記録。中高年層の購入者が増加しました。

例2:新カテゴリの商品に対し、認識の再構築によって受容が広がった事例

健康飲料を扱う企業が、「苦そう・効果がなさそう」と思われていた商品に対し、「一週間で実感できる」というユーザーインタビュー動画を展開。

さらに、美容インフルエンサーの紹介により、「手軽に続けられる美習慣」としてポジションを転換。若年層を中心に新規顧客を多数獲得しました。

まとめ

パーセプションチェンジは、単なる「情報の押し付け」ではなく、顧客の頭と心を動かす“認識の再構築”です。

成功の鍵は、「顧客理解」「一貫した伝達」「体験設計」にあります。

まずは顧客が“今どんな認識を持っているか”を知ることから始めましょう。

伝え方を変えるだけで、商品やサービスの可能性は大きく広がりますよ。

デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。

是非、この機会にご参加ください。