新しい商品やサービスを市場に投入しても、「最初のユーザーには評価されるのに、なぜかその後が続かない」と悩む企業は多いのではないでしょうか。実はそこには、「キャズム(Chasm)」と呼ばれる市場の溝が存在しており、それを超えられるかどうかが、事業の成否を左右します。本記事では、キャズム理論の概要から、自社の戦略や施策に活かすためのノウハウ、成功事例、注意点までを解説します。

キャズム理論とは?

キャズム理論は、米国のマーケティングコンサルタント、ジェフリー・ムーアが著書『Crossing the Chasm』で提唱した理論です。新しい技術や製品が市場に浸透するプロセスには、大きな障壁となる「溝(キャズム)」が存在すると説いています。

イノベーター理論との関係(5つの採用者分類)

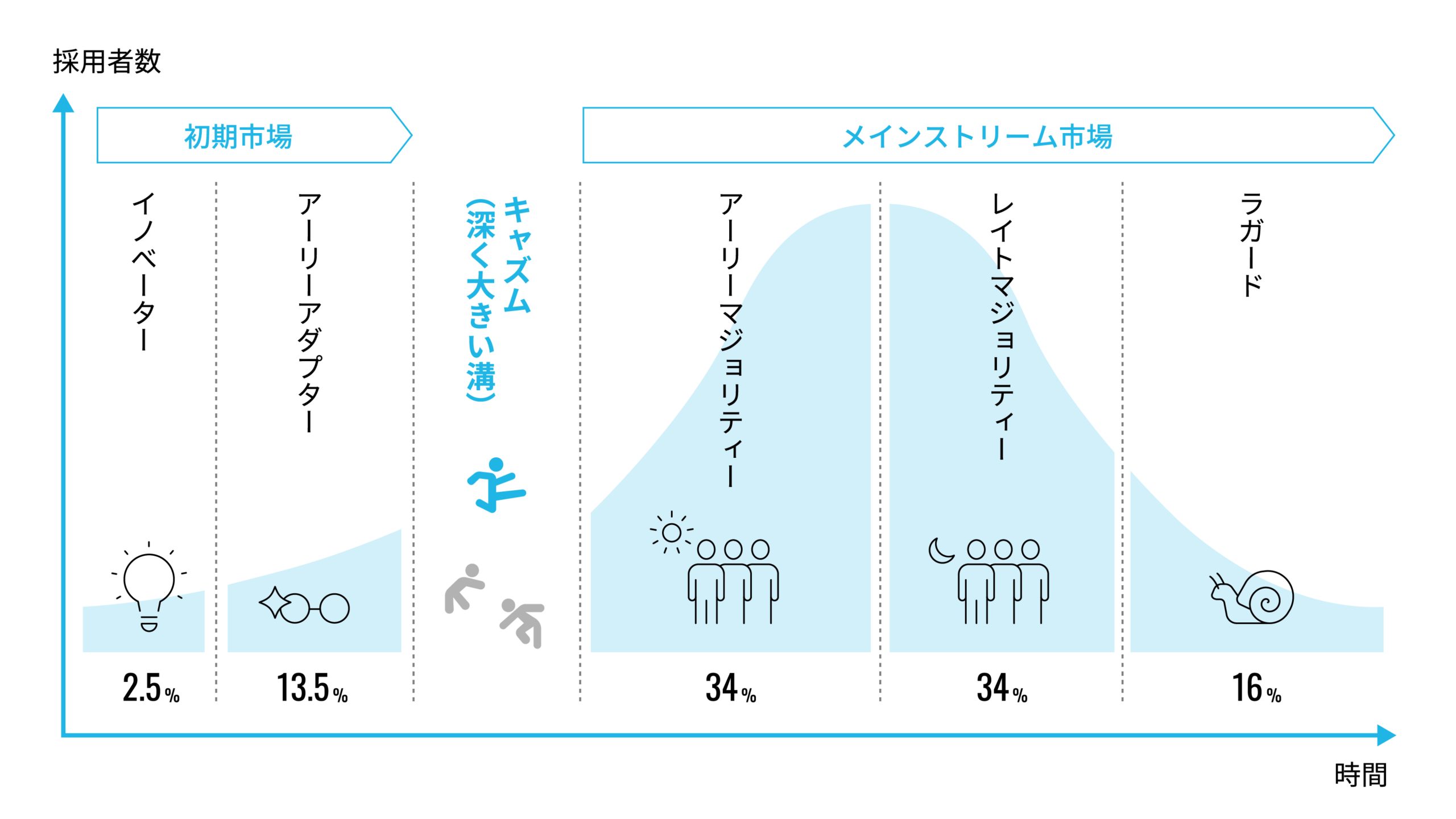

この理論は、ロジャースの「イノベーター理論(普及学)」をベースにしています。市場には以下の5つのタイプの消費者が存在するとされます。

- 1.イノベーター(革新者):新しい技術に最も敏感な層(市場全体の約2.5%)

- 2.アーリーアダプター(初期採用層):トレンドに敏感で影響力がある層(約13.5%)

- 3.アーリーマジョリティ(前期追随層):慎重だが新技術に関心を持つ層(約34%)

- 4.レイトマジョリティ(後期追随層):大多数が使い始めた後に採用(約34%)

- 5.ラガード(遅滞層):変化を嫌い、最後まで取り残される層(約16%)

アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間「キャズム」

キャズムとは、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にある「価値観の断絶」によって生じる“溝”です。アーリーアダプターは革新性を重視しますが、アーリーマジョリティは実績と安全性を重視するため、同じアプローチでは響きません。この溝を越えられないと、製品は一部のファン層で止まり、大衆市場に広がりません。

なぜキャズムが存在するのか?(価値観の違い)

アーリーアダプターは「新しさ」に価値を見出します。一方、アーリーマジョリティは「他の人が使っていて安心できるか」「本当に業務に役立つのか」といった実用性と信頼性を重視します。この価値観の違いが大きなハードルとなり、革新的な製品ほど普及に苦労する理由となるのです。

キャズムを越えるための戦略・施策

このように市場では「キャズム」が障壁として存在することがありますが、以下のような戦略・施策を行うことで越える事も可能となります。

ターゲット市場の「一点集中戦略」

アーリーマジョリティを獲得するには、まず特定のニッチ市場に集中し、その領域で圧倒的な実績を作ることが重要です。広く浅くではなく、狭く深く。確実に成果を出せる小さなセグメントで信頼を積み上げることがキャズム突破の鍵です。

プロダクトの「完全なソリューション化」

単体の製品だけでは、アーリーマジョリティは不安を感じます。製品に加え、導入サポート・トレーニング・カスタマーサクセスといった周辺要素をセットにし、「完全なソリューション」として提供することで、導入障壁を下げられます。

口コミと導入事例の活用

この層は「他社がどうしているか」に非常に敏感です。実際の導入事例やユーザーの声、レビューなど、客観的な情報を多用し、安心感を与えることが効果的です。

リファレンスマーケティング

信頼できる業界内のリーダー企業や、同業種・同規模の企業での導入例を「リファレンス(証拠)」として活用します。「あの企業が使っているならうちも安心」という心理が働きやすくなります。

ポジショニングの明確化

「誰の、どんな課題を、どう解決するのか」という明確なポジショニングを行いましょう。機能ではなく、「成果」や「導入後の変化」にフォーカスしたメッセージで訴求することが重要です。

自社に活かすためのチェックポイント

上記の戦略・施策を更に具体的に落とし込むためにも、以下のポイントを意識しましょう。

現在のターゲット層は誰か?

アーリーアダプター向けのままになっていないか確認しましょう。製品の訴求メッセージや機能が「新しさ」だけに偏っていないかを再評価し、実用性を重視する層に響く内容へと転換する必要があります。

「アーリーマジョリティ」向けの安心感はあるか?

導入ハードルを下げるソリューションや実績が整っているか見直します。FAQ、導入サポート体制、業種別のマニュアルなど、使いこなせる仕組みが備わっているかも確認しましょう。

導入実績を活用できているか?

リファレンス資料や事例紹介の充実度、活用方法をチェックしましょう。自社サイトや営業資料だけでなく、SNS・セミナー・展示会など多角的なチャネルで事例をアピールできているかも見直すと効果的です。

成功事例紹介

以下はキャズムを突破して、市場に受け入れられた好例です。

BtoBソフトウェア企業の事例

ある業務支援ソフトは、最初アーリーアダプターのIT系スタートアップに人気があったものの、それだけでは市場拡大が頭打ちに。そこで、製造業向けにカスタマイズし、業界団体を通じて事例を発信。信頼性を確保することでキャズムを突破しました。

クラウドサービスの導入促進施策

あるクラウド会計ソフトは、導入支援付きの「安心パック」を用意。さらに、中小企業の経営者が登壇するセミナーを開催し、口コミ効果を活用。数年でアーリーマジョリティ層にも広く受け入れられるようになりました。

キャズムを超える上での注意点

キャズムを越える事は自社の事業の成功、拡大には重要ではありますが、そこに拘るあまりにコストをかけすぎてしまったり、逆にブランディングにおいてはマイナスに働いてしまうことがあります。

以下のポイントに注意して施策を行うかを検討しましょう。

無理にマス市場へ拡大しない

まだ信頼が得られていない段階で大規模マーケティングを行っても、反応が鈍く、逆効果になる場合があります。地道な実績づくりが先決です。

顧客層の声に耳を傾けすぎない(軸はブレさない)

フィードバックを大事にしすぎてコア機能や価値がブレてしまうと、本来の強みが薄れてしまいます。軸を保ちつつ改善することが重要です。

市場タイミングと製品ライフサイクルの見極め

キャズムを越えるにはタイミングも重要です。プロダクトの完成度、ユーザーのリテラシー、業界動向を見ながら判断しましょう。

まとめ

キャズム理論は、単なるマーケティング理論ではなく、製品・サービスを次の成長ステージへ進めるための実践的な指針です。革新層から大衆市場へと飛躍するには、価値観の違いを理解し、戦略的にその“溝”を越える必要があります。自社のポジションと現状を見直し、キャズム突破に向けた取り組みを始めてみましょう。

デコムでは、もっと学びたい人に向けて様々なイベントやセミナーを開催しています。

是非、この機会にご参加ください。