マーケティングにおける最大の課題は「人間の矛盾をどう扱うか」です。物価高・インフレが続くなか、生活者の購買行動はかつてないほど複雑化しています。単に「安いものを買う」だけではなく、合理性と感情、自分らしさと社会との関係、節約と楽しみといった相反する欲求が同時に動いています。

株式会社デコムのランチタイムセミナー「大インフレ時代における消費者の購買インサイトを紐解く」では、この難題を突破するための考え方としてn=1分析、アート&サイエンス、そしてデビルな欲望といったユニークな視点が語られました。

本記事では、セミナー内容をもとに「インフレ 消費行動」を読み解き、企業がいかに「消費者インサイト」を施策に落とし込むべきかを解説します。読了後には、読者が自社のマーケティング戦略に具体的に応用できるアイデアを得られるでしょう。

新規性と既存顧客のジレンマ

企業にとって「新しさ」は成長の原動力ですが、その一方で「既存顧客の離反リスク」という課題も伴います。新商品を打ち出すと「今まで好きだったのに変わってしまった」と感じる消費者も出てくる。この二律背反をどう扱うかがインフレ時代の大きなテーマです。

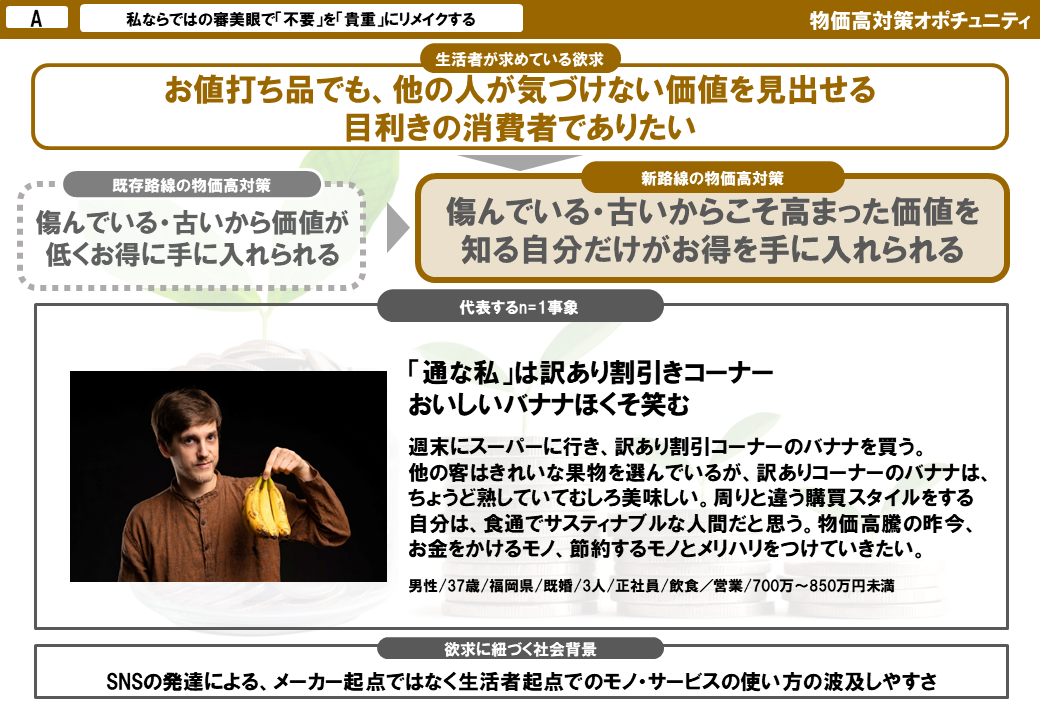

n=1事例:訳ありバナナの価値発見

ある37歳男性は、スーパーで割引された「訳ありバナナ」を選びました。理由は「ちょうど熟していて美味しいから」。彼にとってこれは単なる節約ではなく、「他人が見落とす価値を自分は見抜ける」という誇りを感じられる購買行動でした。

- ・【欲求】「お値打ち品でも、他の人が気づかない価値を見出す目利きでありたい」

- ・【背景】従来は「安いから買う」だったが、今は「古いからこそ価値がある」と逆転している。

- ・【社会トレンド】完熟食品やオールドiPhoneの人気など、消費者が“あえて古いもの”に価値を見出す流れ。

- ・【マーケ示唆】「安さ」ではなく「目利き性」を訴求することで、消費者に優越感を与える施策が有効。

このように、新規性を追う一方で「古いからこその価値」を打ち出すことが、既存顧客をつなぎ止めながら新規を獲得する戦略になります。

デビルな欲望を理解する

購買行動は必ずしもポジティブな動機だけで説明できません。人は「後ろめたさ」や「矛盾」によって動かされることも多い。これをデコムではデビルな欲望と呼んでいます。

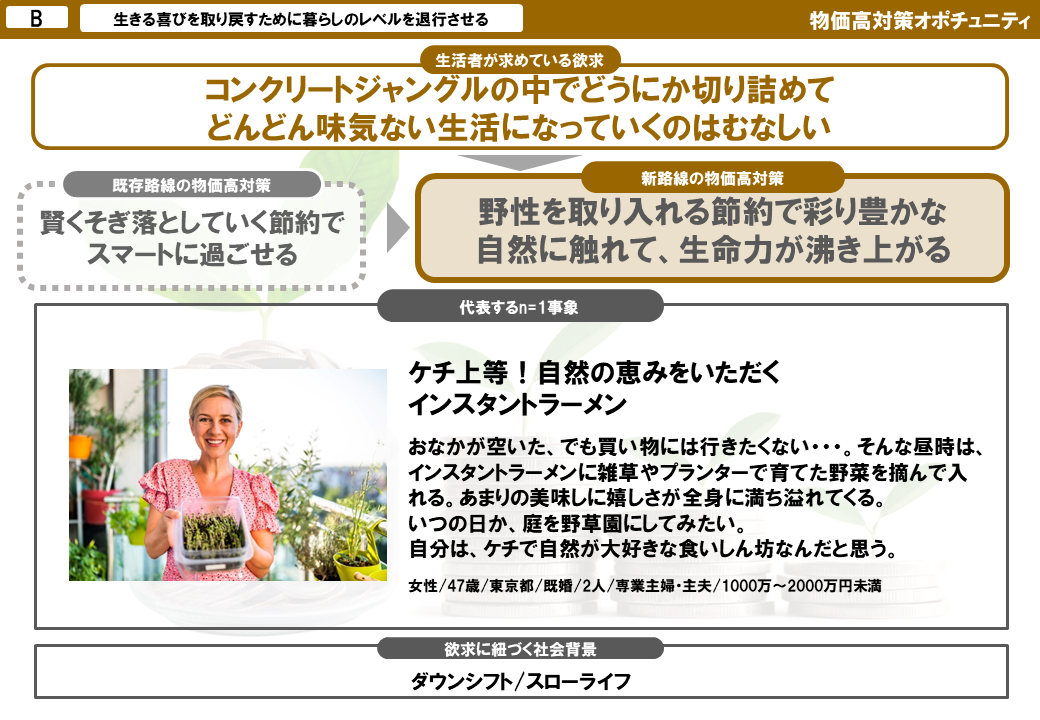

n=1事例:ラーメン+雑草の食卓

ある40代女性は「買い物に行きたくない」と感じた昼時、インスタントラーメンに雑草やプランター野菜を入れて食べました。本人は「自然好きで食いしん坊」と語っています。

- ・【欲求】「灰色の節約生活に埋もれたくない。自然を取り入れて生命力を取り戻したい」

- ・【背景】節約ばかりでは虚しい。だから“野生”を加えて心を満たす。

- ・【社会トレンド】雑草食や小屋暮らしへの関心の高まり。節約と自然回帰の掛け算。

- ・【マーケ示唆】「節約しながら豊かになる」体験を商品・サービスに組み込むことで、生活者の矛盾を救済できる。

企業は「安く済ませたい」ではなく、「後ろめたい消費行動にポジティブな意味を与える」仕掛けを考えるべきです。

n=1分析とアート&サイエンスの融合

デコムが提唱するフレームがアート&サイエンスです。

- ・アート:n=1の事実に注目し、仮説を生み出す。

- ・サイエンス:統計調査でその仮説を検証する。

この往復運動により、思いつきではなく筋の良い仮説を市場全体に展開できます。

実務例:アンチインフレーションレポート

- ・アート:n=1エピソードを数万件収集し、そこから欲求を抽出。

- ・サイエンス:全国調査で「どの程度共感されるか」を定量化。結果として、単なる価格調査では見えない「価値志向型の消費行動」をマップ化できました。

マーケターにとっては、「一人の声」から「市場全体」を見通す道筋を持つことが重要です。

インフレ時代における新しい市場オポチュニティ

デコムの分析では、大インフレ下の消費行動には大きく2つの方向性が見られました。

- 1.強みを発揮する方向:自分の審美眼やセンスを駆使してお得を得る。

- 2.解放感を得る方向:節約を「無駄を削る楽しみ」として取り入れる。

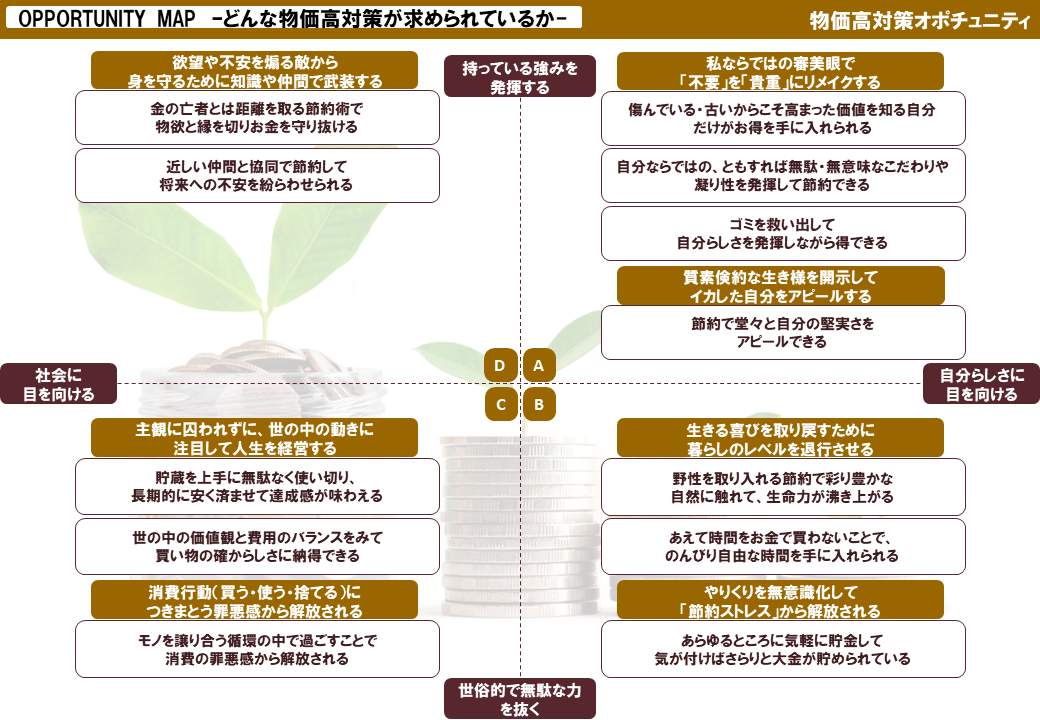

12のオポチュニティマップ

デコムではn=1インサイトをより深く理解し、戦略に組み込むため、マップを作成します。

今回は縦軸「強みを発揮する↔力を抜く」×横軸「自分らしさ↔社会」を組み合わせ、12の具体的オポチュニティをプロットしました。この2軸を組み合わせることで、生活者の行動や意識のパターンを整理しました。その結果、マーケティングに活用できる12の具体的な機会(オポチュニティ)を導き出しています。

例えば、

- ・「古いからこそ価値がある商品を楽しむ」

- ・「自然を生活に取り入れ、節約を楽しみに変える」

これらは「安さ」ではなく「心の充実」に基づく選択です。企業が施策を考える際、価格だけでなく情緒的な価値訴求を重視する必要があります。

マーケターが取るべき次の一手

ここまでの分析から導かれる結論はシンプルです。

- ・生活者は「安さ」だけでは動かない。

- ・「デビルな欲望」や「目利き願望」といった矛盾を受け止める施策が必要。

- ・n=1分析→仮説→市場検証の循環をマーケティング組織に組み込むことが競争力になる。

具体的には、プロモーションで「節約なのに誇れる」「後ろめたいけど楽しい」といった二面性を表現することで、消費者のリアルな共感を呼び込めます。

まとめ

大インフレ時代における消費者行動は、「節約」と「価値追求」、「合理」と「矛盾」という相反する要素が絡み合っています。

マーケターはその矛盾を“市場機会”として捉え直し、デビルな欲望やn=1分析で導いたインサイトを施策に変換することが求められます。

単なる価格競争にとどまらず、生活者が抱える感情の深層に触れることで、持続的な成長につながる新しい市場を切り開くことができるのです。

👉 [お問い合わせはこちら]

参考:用語解説(Glossary)

- デビルな欲望:後ろめたさや矛盾から生まれる購買欲求。

- アート&サイエンス:n=1の事実から仮説を立て、定量調査で検証する往復フロー。

- n=1分析:一人の具体的エピソードから隠れた欲求を抽出する手法。

- オポチュニティ:未充足の欲求が潜む市場機会領域。

- 半ソロ・半ソーシャル:一人で過ごしながら他者の気配を感じられる空間や行動。

- インフレ消費行動:物価高に対応する生活者の購買行動の変化。

参考:よくあるご質問(FAQ)

Q1. デビルな欲望をマーケティングに使うのはリスクでは?

A. 消費者は矛盾の中で動いています。それを理解し、肯定的に翻訳することで持続的成長につながります。

Q2. n=1分析はサンプルが少なく偏らないか?

A. 仮説探索のための手法です。その後の定量調査で検証する「アート&サイエンス」の往復で信頼性を担保します。

Q3. インフレ下では価格訴求は効かないのですか?

A. 効きにくくなっています。「安いから買う」だけでなく「安くても価値がある」ことを示す必要があります。

Q4. インサイト分析と従来の調査の違いは?

A. 従来調査は「表層の理由」を捉えるのに対し、インサイト分析は「本人も気づいていない隠れた欲求」を掘り起こす点に特徴があります。

Q5. オポチュニティをどう商品開発につなげるのですか?

A. 代表的なn=1事象を起点に、社会トレンドや価値観変化と重ねることで新商品の仮説を構築できます。

会社紹介:株式会社デコムについて

沿革

- ・2001年:株式会社デコム設立

- ・2005年:「インサイトリサーチ」に特化した定性調査事業を本格展開

- ・2022年以降:生成AIを活用したリサーチ自動化とインサイトマップ手法の体系化を推進

事業概要

生活者インサイトを起点としたリサーチとコンサルティングを提供。n=1分析やオポチュニティレポートを強みに、大手FMCG・サービス企業のマーケティングを支援。

公式サイト:https://www.decom.co.jp