引き続き、社会人事業本部の土屋様と作田様へのインタビューをお届けします。

前編ではインサイトリサーチを導入頂いた背景と、n=1調査のポイントやリサーチ結果についてお話を伺いました。本後編では具体的に調査で得られた「学び」「リスキリング」における生活者インサイトと定量調査を基にして、どのように社内外でご活用頂いたか、リサーチのその後のお話を中心にお届けいたします。

>>>前編はこちら

インサイトリサーチで得られたn=1の声を定量的に調査。量的に検証できたことが、対外的に発信していく際のポイントだった

ーーインサイトリサーチの分析結果をさらに量的に検証し、最終報告書にまとめさせて頂きました。ベネッセ様の方で得られた気づきや、リサーチ結果の活用方法についてお伺いできればと思います。

作田:調査結果については、プレスリリースという形で対外的にも発表させていただいていますが、特にPRでは、記者さん相手に話す際に「結局、数値はどうなの?」とよく言われます。数値的なエビデンスは情報を発信する際に非常に重要です。そのため、抽象的なインサイトだけでなく、きちんとデータを持って言語化できたことが非常に良かったと感じています。そのおかげもあって、社内からの反応も多くいただきました。

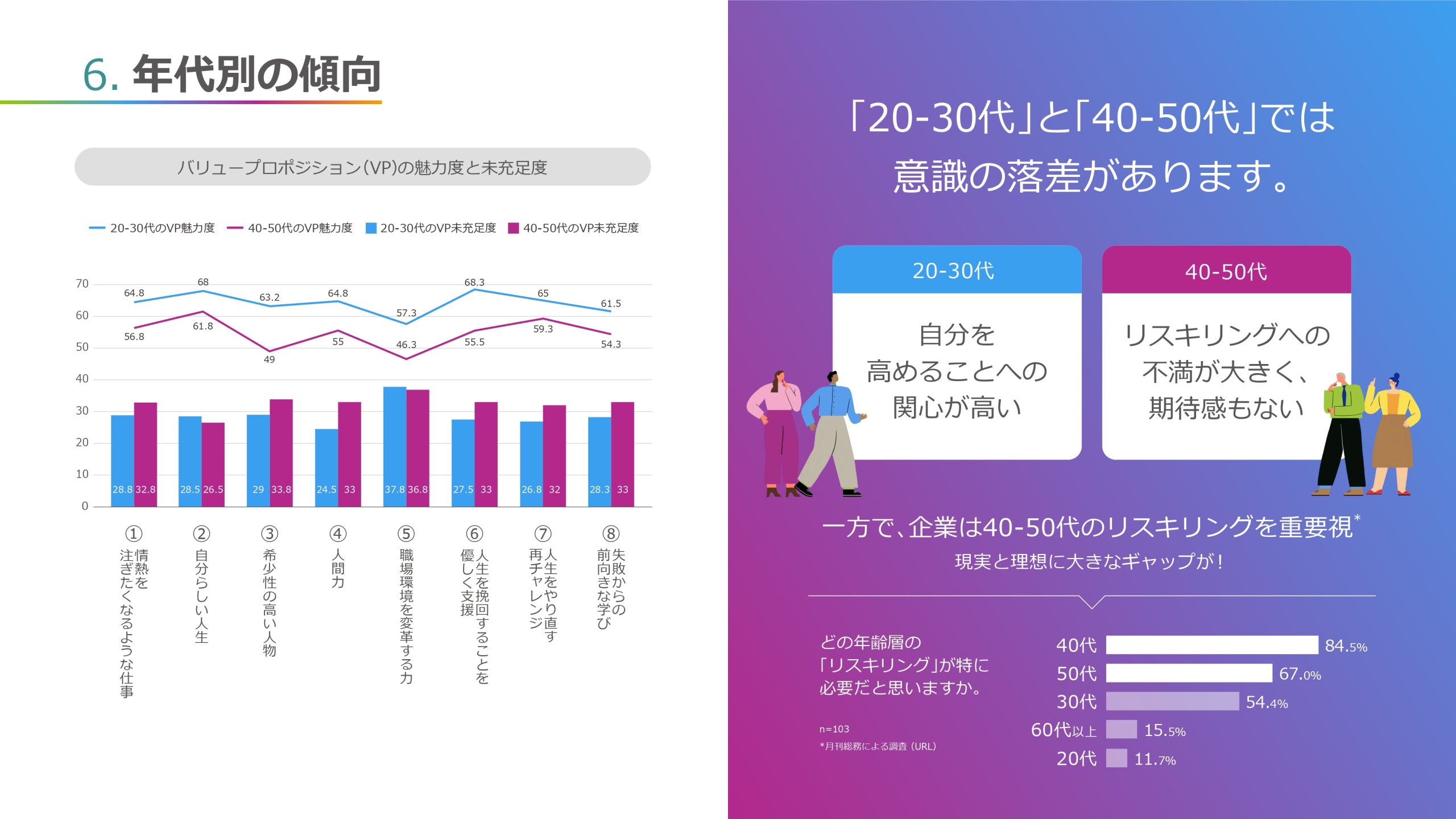

*出所:リスキリングに関するインサイト調査レポート(ベネッセコーポレーション様 資料より抜粋)

*出所:リスキリングに対するインサイト調査レポートより 性別や20~30代と40~50代に「意識の格差」の傾向(ベネッセコーポレーション様 資料より抜粋)

手塚:私どものインサイトリサーチの結果を、対外的に発信するホワイトペーパーとしてわかりやすくまとめていただいたことも大変ありがたかったです。

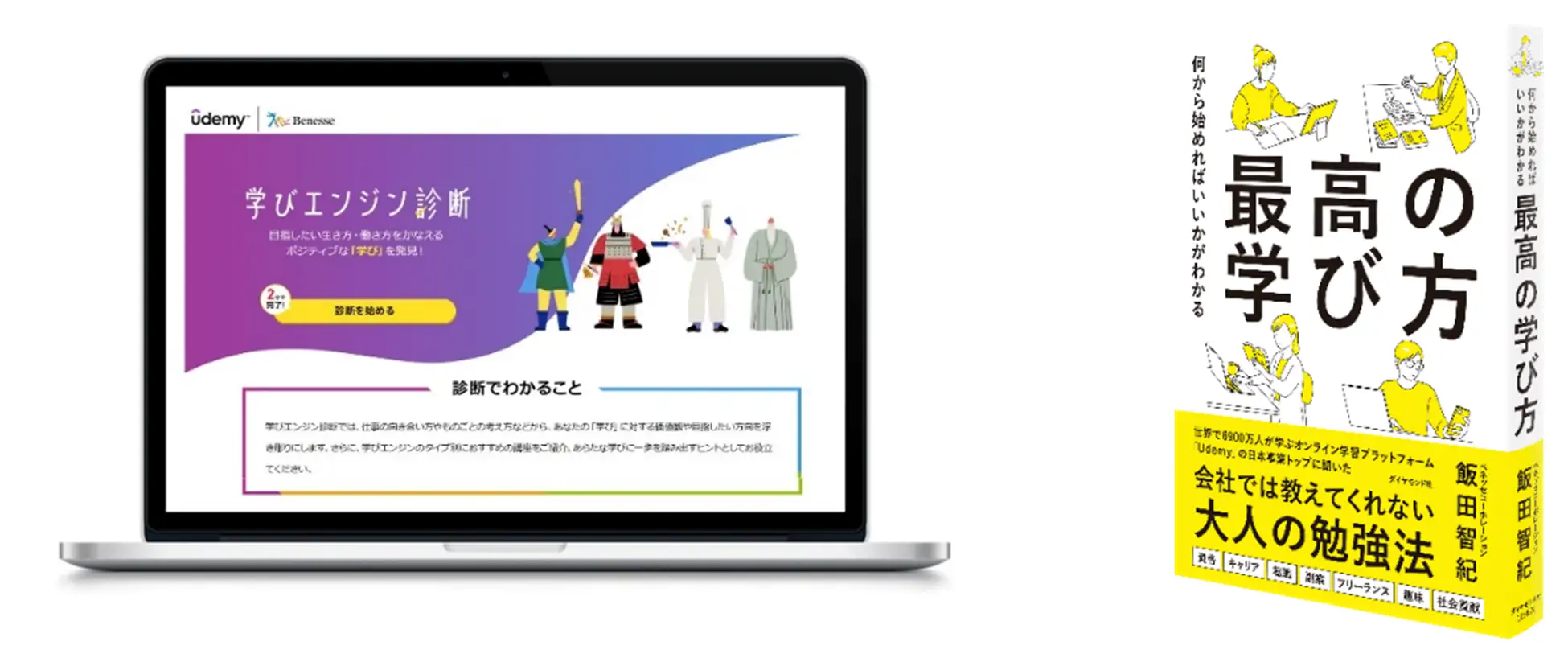

特に「学びエンジン」ですが、導いたキーインサイトをタイプ別に擬人化し、さらにはタイプ別診断にまで昇華いただくなんて、さすがベネッセさんと思いました。

対外的な講演や記事など、調査結果について様々な場面で取り上げていただき、その波及効果も非常に嬉しく思っています。

*出所:リスキリングに関するインサイト調査レポート(ベネッセコーポレーション様 資料より抜粋)

書籍化、講演のみならず、営業現場での活用や社内の別部署にも展開。調査結果を使いやすい形に変えることで多岐に波及・活用されている

土屋:書籍では多くのページを使って調査結果について詳細に紹介させていただきましたが、講演や営業現場でも活用しやすいようにホワイトペーパーとして簡潔にまとめました。商談の際の提案資料として調査結果を盛り込んでいただいたり、取引先様でのワークショップのなかで活用いただいたり、より多くの場面で利用が進んでいます。

*何から始めればいいかがわかる 最高の学び方(Amazon書籍ページ)

作田:また、今回デコムさんに調査を依頼させていただいたあと、他のチームでもインサイト調査を実施したいという声や、社内の別部署の担当者から、調査をテーマとした社内向けの勉強会を実施してほしいという声をいただき、調査を実施してから1年以上経った今でも引き続き関心を持っていただいていることを実感しています。

私たちは、誰のどんな気持ちに寄り添う事業を行っているのか、インサイトリサーチは何かを始める時、立ち戻る時に必ず行き着く「基礎研究」であり、唯一無二の調査

土屋:調査結果については、社内外において多岐に活用しており、社会人事業部の基礎研究だと思っています。今年でUdemyは日本でのサービス展開開始から10周年を迎え、今後に向けて様々な企画を検討していますが、企画を考える際にはいつも「調査で得られたインサイトをもう一回見よう」と、そこに戻ってきます。

調査のなかで世代間での学びのギャップが見られたことから、ミドル・シニア層の学びに関する調査も実施し、2024年12月にメディア向けに説明会を実施しました。ミドルシニアのインサイトを取った調査自体があまりないようで、メディアの方々からは「ミドルシニアで一括りにしてみんな同じだと思っていたが、こんなに違うんだ」と反響をいただきました。

作田:デコムさんのインサイトリサーチは唯一無二の調査だと思っているので、また知りたいなという観点が出てきましたら、ぜひお願いしたいと思います。

ベネッセコーポレーションは人の生涯に寄り添っていく。社会人教育事業を通じて伝えていきたい

ーーでは、最後に今後の社会人教育事業でのチャレンジについて、少しお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。

作田:取材の場などで、「学びたくても忙しくて時間が取れない場合、どうすればよいのか?」という質問をいただくことがあります。その際には、学びを後において、まずは自分の生活環境を整えることから始めるようにお伝えしています。

大人の学びを支援する立場ではありますが、学びを強いているわけではありません。学びは、余白があって初めてするものだし、目的ではなく手段のひとつだと思っています。ベネッセは、人の生涯に寄り添うことを大事にしていて、私たち事業部としても「大人が可能性と生きていく社会」を目指しているので、学びという手段を提供することに留まらず、人生を通して支援していきたいなと思っています。

いまは学ぶのが難しい、必要を感じていないという人がいたとしても、学びに向き合いたいと思ったときに、ベネッセがいつもそばにいるよということを、今後の企画を通して伝えていきたいなと思います。

ーー本日はインタビューのお時間を頂き誠にありがとうございました。